28日(土): 鴨沢−>奥多摩小屋(天泊) [概ね晴れ、一時吹雪]

天気予報では午後からかなり荒れるようだったので、予定の峰谷出発を鴨沢に変更する。 2時前にテントを張ったが、曇りから横殴りの雪になる。 ただし、長くは続かず直ぐに止む。ちょっと遅れてたけさん 到着。たけさんも吹雪前ギリギリで間に合う。夜になると、また雪になり朝はうっすらと雪化粧。 ただし、直ぐに解ける程度。

|

ジュウニヒトエ(十二単)[シソ科] |

|

アカネスミレ(茜菫) |

|

フデリンドウ(筆竜胆) 春咲くリンドウにはハルリンドウ、フデリンドウ、そしてコケリンドウがある。 |

|

お馴染み奥多摩小屋の天場。景色も良くお気に入り。 |

|

奥多摩小屋。昔ながらの雰囲気を残す山小屋。ただし素泊まりのみで予約不可。 こういうところも好みではある。 |

29日(日): 奥多摩小屋−>飛竜山−>将監峠(天泊) [晴れ]

今日は雲取山から飛竜山を越えて将監峠まで。たけさんは笠取小屋まで(健脚だ!)。 雲取山は東京都最高峰でもあるし、人は多い。 それが飛竜山となると雲取山より高いのに人はぐっと少なくなる。 まぁ、禿岩以外は展望もないから無理も無い。 ただし、あと一ヶ月もすれば石楠花やイワカガミ等、花の多さはかなりのもの。

|

雲取山から三ツ山・飛竜山を見る。 |

|

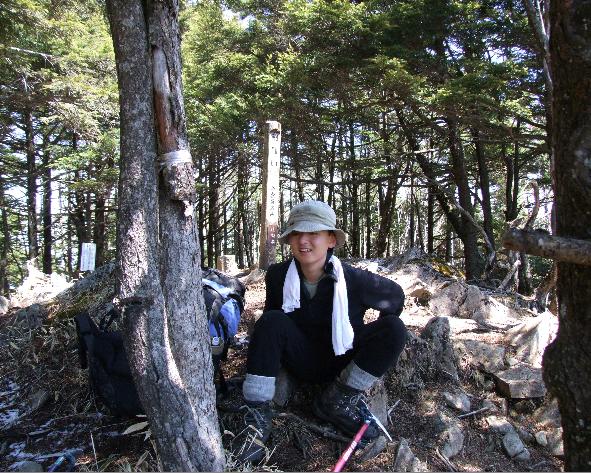

飛竜山の山頂。展望は無い。 飛竜山を越えると人は途端に少なくなる。静かな縦走路の始まり。 山頂付近は例年通り雪・凍結路がでてくる。必須とまではいかないがアイゼンがあれば便利かもしれない。 |

|

将監峠の将監小屋。段々畑のような天場は気持ちが良く、ここもお気に入り。 |

30日(月): 将監峠−>雁峠−>雁坂峠(天泊) [晴れ]

将監峠から雁峠までは巻き道を通る予定だったが、残念ながら崩落により通行止め。 仕方なく唐松尾山の稜線を行く。ルートは奥秩父らしく苔むした好ましいもの。 晴天より降らない程度の曇天のほうが気持ちよく歩けるかもしれない。因みに雁坂峠は日本三大峠の一つ。他の二つは北アルプスの針ノ木峠と南アルプスの三伏峠。

|

笠取山と分水嶺(多摩川、荒川、富士川)。 |

|

雁峠より燕山の急登を見る。燕山、古礼山、水晶山と3つのピークを越えると 雁坂小屋に着く。 |

|

雁坂峠の天場。今日は我々以外にもう一張りのみ。静かで最高の天気・展望。 もちろん、ここも大好物の天場だ! |

|

静かに日が暮れる。月明かりが心地よい。 |

1日(火): 雁坂峠−>甲武信小屋(泊) [吹雪]

雪は多くないが、雁坂嶺からの斜面はアイスバーン状態。 天気予報では午後から崩れるとのことだったので、 アイゼンを最初から装着して急ぐが、 山の天気はやはり早く、9時には吹雪となる。

|

東破風山の岩稜帯から甲武信ヶ岳方面をみる。 この後直ぐに吹雪となる。 |

|

吹雪かれメゲながらもたどり着いた甲武信小屋。 こんな天気にテントを張る気もせず小屋泊まりとする。 |

2日(水): 甲武信ヶ岳−>大弛峠(天泊) [曇り、時々雨/雪]

今回縦走最大の難所、国師越え。

|

甲武信ヶ岳の頂上。晴れていれば絶好の富士山展望場所。 甲武信ヶ岳(2475m)の由来は周知の通り、甲州(山梨県)・武州(埼玉県)・信州(長野県)に接するから。 端正な三角錐の形をしているが、同じような標高の 木賊山(2469m)や三宝山(2483m)に挟まれて里からは確認しにくい山である。 実は三宝山は「三方山」で、こちらが本来の甲武信ヶ岳の呼び方とする説もあるようだ。 「三方」は3水系の分水嶺にもなっている。 南に流れた水は東沢に流れこみ、東沢は笛吹川となり、さらに釜無川と合流し富士川となって駿河湾に達する。 北東は真の沢から荒川の水源となり東京湾に注ぐ。 北西に向かえば千曲川、さらに日本最長の信濃川と名前を変えて日本海に向かう。 つまり、ここは太平洋と日本海の分水嶺でもある。 |

|

国師ヶ岳に向かう樹林帯の迷路。国師ヶ岳に近づくと、ゴールデンウィークとはいえ、雪は格段と厚くなり、踏み抜きに喘ぐことになる(時にはワカン等が必要な場合もあるだろう)。 さらに、このような迷路を足跡を頼りに何時間と辿ると本当に方向感覚がなくなってくる。 降雪後はトレースが消えていることもあり注意が必要。 |

|

国師ヶ岳の頂上。 国師ヶ岳の登りは非常にキツイ。このコースは大弛の方から甲武信ヶ岳に向かうほうがズット楽だろう。 |

3日(木): 大弛峠−>金峰山−>増富下山 [晴れ]

縦走最終日。フィナーレに相応しい晴天。

|

前日・前々日の少し降った雨のため湿った雪が昨夜の放射冷却で冷え込み硬く締まっていた。 従って、こんな所もまったく踏み抜くことが無くアイゼンもしっかりと刺さる。 今回の縦走で最高の歩き安さ! |

|

途中の朝日岳より目指す金峰山を見る。 |

|

森林限界を超えた途端に広がる雪原。雪はかなりあるが全く沈まず、紺碧の空の下ルンルン気分で 五丈岩を目指す。 |

|

早朝の山頂付近には人影なし。 |

|

雪原と富士山。 |

|

五丈岩をバックに。 |

|

山頂でしばし展望を楽しんだら千代の吹き上げ方向に下山開始。 大日小屋までの樹林帯はツルツルのアイスバーンが多く、アイゼンは必須。 |

|

富士見平小屋に到着。もう下山したも同然。ここまでくると家族連れやハイキングの人も非常に多い。 瑞牆山は今回パス。 |

|

瑞牆山荘。ここからバスで増富温泉まで。 |

|

今日の宿泊先。不老閣。豪華でも何でもないが、旅の最後に泊まるにはピッタリの 落ち着いたホテル。上にあるラジウム岩風呂が売りらしい。 ゴールデンウィークだしダメもとで聞いたら一部屋空いていた。 |

|

岩風呂に向かう小路で咲いていたタチツボスミレとセンボンヤリ。 |

|

ワダソウ(和田草) [ナデシコ科] |

|

岩風呂。ラジウムの放射線が強いので岩風呂の入浴は一日一回。大岩の間に冷たい源泉が溜まっている。 宿泊者は20Lまでは鉱泉(飲用可)を持ち帰ることができるということなので、5L程持ち帰った。 味は薄い炭酸水に錆と味の素を混ぜたような感じ。慣れないと飲めないかも.... |

まとめ

国師越えはきついが体力的には(現時点で)全く問題なし(もちろん雪やトレースの状態に依存する)。 増富から登山開始する場合に比べて、 奥多摩からだと難所の国師・金峰が最後になるだけに天気の 推移を把握することが重要。それに、徐々に高度を上げるので体力的にも難度が上がると思う。とはいえ、最後まで歩き通すことに強い拘りは無いので、今回も天候が荒れ始めた雁坂峠で下山も考えた。 しかし、雁坂小屋の小屋番さんが「崩れるのは今日だけで明日は曇り。 その後は絶好の行楽日和になる。」と教えてくれたので続行することにした。 雁坂峠から甲武信小屋までなら荒れても問題は無い。最大の難所、国師越え も曇りくらいならこれも問題なし(もちろん次の日が晴天であることが条件)。 運良く日程と天気がシンクロした。一日遅れて国師越え当日に天気が崩れるようなら、 多分、甲武信岳から西沢渓谷に下山していたと思う。

食料(5日+半日分)

- 朝:パン(含ラスク)、カキピー、乾燥果物+ココア

- 昼:ラーメン+増える野菜

- 夕:アルファ米+増える野菜+乾燥タマゴ

- 他:菓子類、乾燥果物(レーズン、カシュナッツ、イチジクは意外と良かった)、粉末ポカリ、粉末クエン酸

衣類

- 行動:長袖フリース + Tシャツ 、フリースズボン、レインウェア、スパッツ、

- 予備(帰宅時用):ズボン、シャツ(長、T)、靴下、パンツ

*国師越えで靴下がビショビショ。替え靴下は必須。

その他

- 3期用ダウンシュラフ+カバー(サーマルシーツもあった方が良かった)

- ダウンジャケット上下、帽子、

- (薄い)銀マット+カスケードエアーマット(半身用)、

- 軍手、オーバーグローブ、タオル、サングラス、日焼け止めクリーム

- アイゼン、ピッケル(のような杖)

ザック重量:

水を加えれば約22Kg